1月23日に同僚の@ahomu氏と、専門学生の方々向けに勤務先のフロントエンドエンジニアの仕事や、ウェブアクセシビリティについてお話をしてきました。私はウェブアクセシビリティについてと、VoiceOverを触ってみようという話をしました。

おおよその流れと当日の雰囲気については、レポートを書いていただいています。

私の発表資料は、次のとおりです。

授業を終えて

今回は、学生向けの導入ということで、WCAGやWAI-ARIAについては紹介すらせず、ウェブを取り巻く多様性や、自分も多様性の一部であること、多様性を尊重することがアクセシビリティである、という主旨にした結果、本当に講義のようになってしまい皆様の眠気を誘うこととなりました。学生の名誉のために補足すると私の眠くなるような話を一生懸命聞こうとしてくれていました。

自分、ないしはサイバーエージェントのメディア事業が、なぜアクセシビリティに取り組んでいるか、といった主観的な話もしたほうがよかったな、と終わった後に反省。

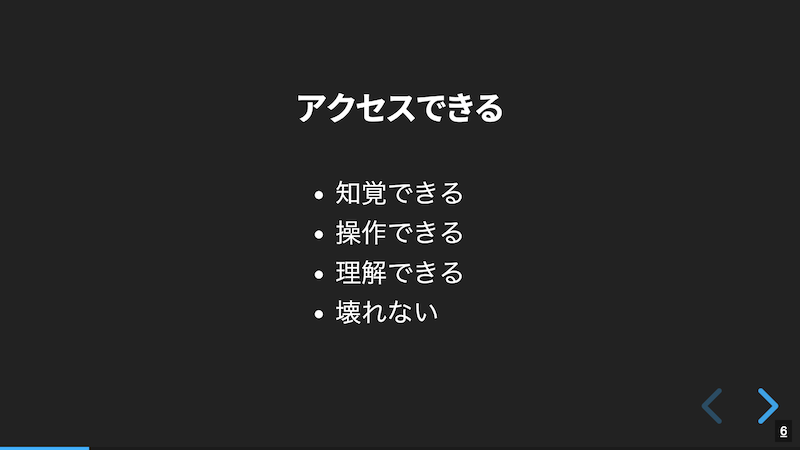

あ、そういえばWCAG自体は紹介しなかったのですが4原則は引用させていただきました。「Robust」はいつもどう紹介するか悩みます。今回は、もうよくわからなくなりました。あと「Understandable」もエッセンスを説明するのは難しくて、逆に「Perceivable」は存外説明しやすいなと。

また今回は技術的な話はほとんどしませんでしたが、どうやってアクセシブルにするか、というスライドでとにかくHTMLをちゃんと書く

とお話したところ少しの驚きを持って受け入れられたようです。

アクセシビリティに対応するにはなにか特別なことをしなければならないのではないか、というふうに考えてしまうのは、最近良く耳にすることですが、ウェブ標準から入った人間にとってはやはり新鮮に感じます。

スクリーンリーダー(VoiceOver)操作体験

最後にスクリーンリーダー(VoiceOver)を触ってみよう、とお題を出して、macOS VoiceOverの操作をしてもらうというコーナー?を設けたのですが、なかなか操作に慣れず四苦八苦させてしまう結果になりました。VoiceOver特有?の操作の領域に出たり入ったりする感覚みたいなのを伝えるのが難しいですね。一度慣れると開発者であれば触りやすいかなぁと思うのですが、まだ自分も正確に仕組みを把握して言語化できてないなと反省しています。

ただ今回は操作の習得を目的にするのではなく自分の普段の操作体系とは違う形でもウェブは利用されている、ということを体感してほしかったので、目的は果たせたかなと思います。家に帰ってから自分のサイトをVoiceOverで聞いてみましたというような報告もあり、してやったりという気分です。

終わったあとは名古屋の方とビールを飲んでウェブ(と麻雀)の話をして日帰りで帰宅。楽しい1日で、1年に1度や2度はこういう仕事があると良いなぁ。